サステナビリティ情報開示TCFD提言に基づく情報開示

MORESCOグループは、気候変動による事業への影響、および当社の事業活動が気候変動に及ぼす影響を考慮することを重要な経営課題の一つと捉えております。当社グループでは、「サステナビリティ基本方針」を定め、経営理念にある境界領域のスペシャリストとして、「持続可能な社会の実現」と「中長期的な企業価値の向上」を両立させつつ事業を運営してステークホルダーの信頼を高めるとともに、社会課題や環境課題の解決により一層貢献するべく、サステナビリティ活動を積極的に推進します。2022年11月、その取り組みの一環として、当社グループはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に賛同を表明し、気候変動への取り組みと情報開示を強化しました。これからも、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿った情報開示の充実を進めるとともに、気候変動を始めとするリスクと機会に適切かつ適時に対応し、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上を目指していきます。

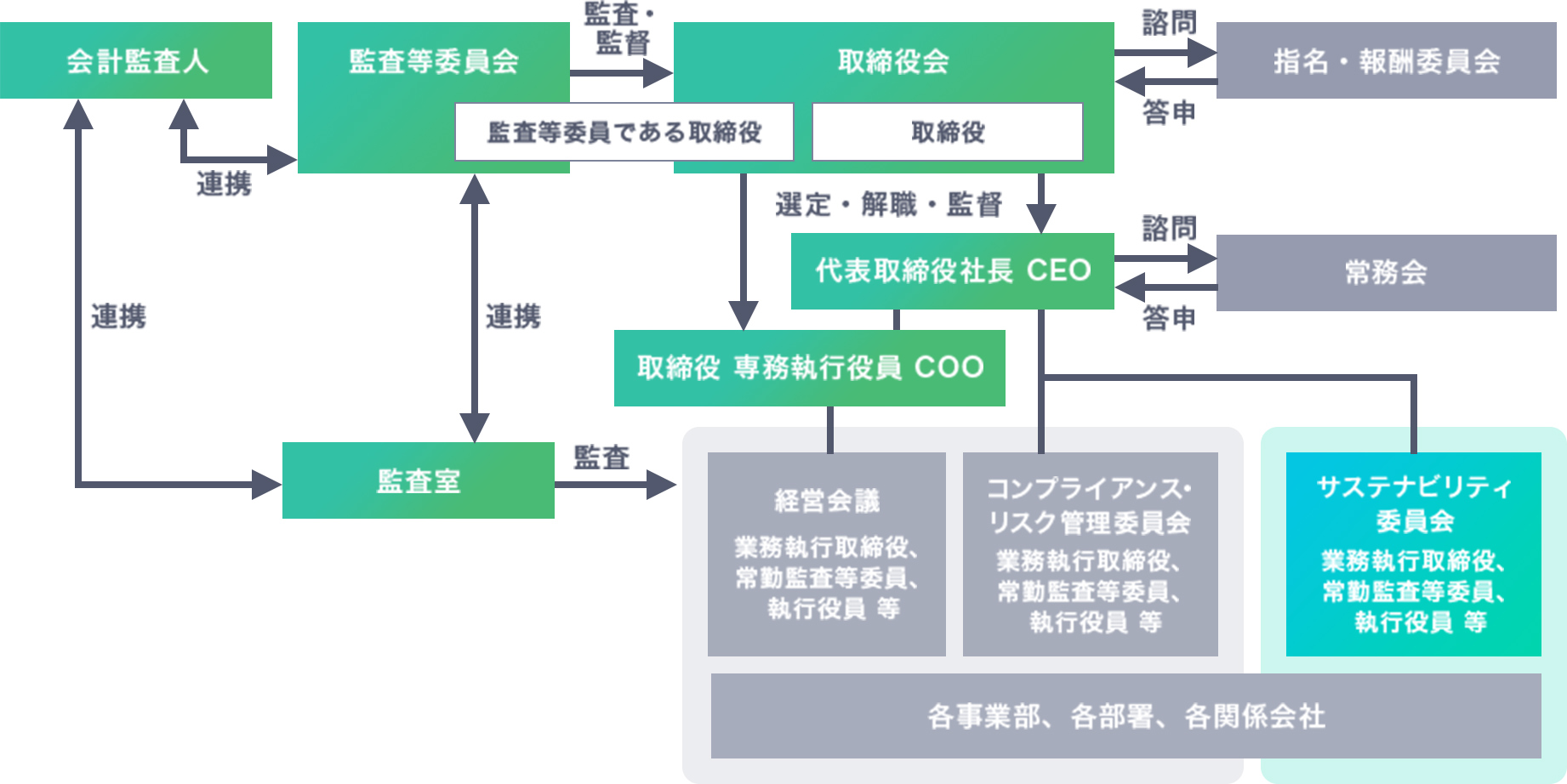

Ⅰ. ガバナンス

「持続可能な社会の実現」と「中長期的な企業価値の向上」の両立を基本に事業を運営するため、当社グループは2022年4月に「サステナビリティ委員会」を立ち上げました。加えて、当社グループのサステナビリティ推進を統括する専任部署「サステナビリティ推進室」を設置しました。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役、常勤監査等委員、執行役員等のサステナビリティ委員で構成されます。半期に1度開催される委員会では、気候変動問題を始めとするサステナビリティに関する社会課題や環境課題を含めたリスクや機会を幅広く議論し、事業戦略や方針に適時性をもって反映させていきます。

取締役会は、気候変動を含めたサステナビリティ課題に係る基本方針や重要課題を踏まえた上で、総合的なコンプライアンス・リスク管理の観点から、事業戦略、投資計画、BCP等を審議・決定します。

Ⅱ. 戦略(リスクと機会の分析)

当社グループは、化石燃料を含めた原燃料として化学製品や石油製品等を製造・販売しており、気候変動問題はリスクとしても機会としても非常に重要な課題と認識しています。

1. MORESCOが直面している主要な気候変動関連のリスクと機会(シナリオ分析)

気候変動に関しては、主要国の温暖化対策の動向等により様々なシナリオが考えられます。当社グループでは、①移行リスクシナリオ(1.5℃以下シナリオ)、②物理的リスクシナリオ(4.0℃シナリオ)、の2つの代表的なシナリオを想定し、2030年代までを中心に、当社の主力事業である特殊潤滑油、素材、ホットメルト、その他新規事業に及ぼすリスクと機会を検討しました。

①移行リスクシナリオ(1.5℃以下シナリオ)

- 2050年までに地球規模で温室効果ガス排出量ゼロを実現する規範的シナリオ

- 政策、エネルギー・産業構造、資源価格等は、IEA「World Energy Outlook 2023」の「NZE2050シナリオ」、平均気温等気候変動に関する想定は「IPCC第6次評価報告書」の「SSP1-1.9シナリオ」に原則として準拠

②物理的リスクシナリオ(4.0℃シナリオ)

- 現時点で公表されている温室効果ガス削減に関する政策や目標の撤回を含めて、気候変動問題に対する有効な政策が実施されないシナリオ

- 政策、エネルギー・産業構造、資源価格等は、IEA「World Energy Outlook 2023」の「STEPSシナリオ」、平均気温等気候変動に関する想定は「IPCC第6次評価報告書」の「SSP5-8.5シナリオ」に原則として準拠

リスクと機会の選出と特定にあたっては、サステナビリティ推進室が中心となり、主要事業部への意識調査に基づく検討会を事業部ごとに実施し、外部有識者の意見も踏まえて決定しました。

その主要な検討結果は、以下の通りです。

リスク

| 予想されるイベント | 顕現する時期 | 重要なリスク | 対応策 | |

|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ シナリオ |

炭素価格上昇 | 中期 |

|

|

| 原燃料価格高騰・ 調達難 |

短期~中期 |

|

|

|

| 競争環境の変化 | 短期~中期 |

|

|

|

| 顧客の行動変化 | 短期 |

|

|

|

| 循環型経済への対応 | 短期~中期 |

|

|

|

| 投資家・金融機関の 意識変化 |

短期 |

|

|

|

| 4.0℃ シナリオ |

平均気温上昇 | 短期~長期 |

|

|

| 異常気象の激甚化 | 短期~長期 |

|

|

|

| 海面上昇 | 短期~長期 |

|

|

|

| 水資源、 資源リサイクル、 排水・廃棄物管理 |

短期~中期 |

|

|

機会

| 予想されるイベント | 顕現する時期 | 重要なリスク | 対応策 | |

|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ シナリオ |

炭素価格上昇 | 中期 |

|

|

| 原燃料価格高騰・ 調達難 |

短期~中期 |

|

|

|

| 競争環境の変化 | 短期~中期 |

|

|

|

| 顧客の行動変化 | 短期 |

|

|

|

| 循環型経済への対応 | 短期~中期 |

|

|

|

| 投資家・金融機関の 意識変化 |

短期 |

|

|

|

| 4.0℃ シナリオ |

平均気温上昇 | 短期~長期 |

|

|

| 異常気象の激甚化 | 短期~長期 |

|

|

|

| 海面上昇 | 短期~長期 |

|

|

|

| 水資源、 資源リサイクル、 排水・廃棄物管理 |

短期~中期 |

|

|

2. 財務的な影響

移行リスクシナリオの財務的な影響

移行リスクシナリオの中で、財務的な影響が特に大きいと予想されるのは、サプライチェーンの上流では、カーボンプライシング(炭素税導入)等に連動したベースオイル調達コストの上昇です。一定の前提の下で、当社のベースオイルの仕入価格は、2030年には直近5年間平均に対して50%上昇する可能性があります。現状では原材料価格の上昇は大半の製品に価格転嫁ができておりますが、価格転嫁が可能な製品でも、中期的には代替製品の出現が大きな脅威になる可能性があると予想されます。また、IEA「NZE2050シナリオ」が想定する2030年の炭素価格140ドル/t-CO2を前提とした場合、2024年度平均のドル円為替レート(1ドル152円)で換算した円ベースの炭素価格は21,280円/t-CO2となる見込みです。2030年の当社国内グループのCO2排出量が2024年度現在から不変の場合、同年の炭素税負担額は151百万円(2024年度売上高比0.6%) 、当社国内グループの削減計画が予定通り実施された場合の負担額は127百万円(2024年度売上高比0.5%)となる見込みです。

物理的リスクシナリオの財務的な影響

物理的リスクシナリオの中で、財務的な影響が大きいと予想されるのは、大型台風による高潮(急性リスク)や気温上昇による海面上昇(慢性リスク)による主力工場の操業や物流ネットワークの寸断等の影響です。物理的リスクが顕現した際の被害想定として、当社は、①各拠点自治体が公表している高潮ハザードマップの最大被害想定(千葉工場、赤穂工場、エチレンケミカル(株)で3m程度の浸水による被害が発生)、②浸水深1m程度の高潮が全国的に発生(千葉工場、赤穂工場、エチレンケミカル(株)で1m程度の浸水による被害が発生)、③浸水深1m程度の高潮が千葉県あるいは兵庫県を中心に発生(千葉工場と同工場に隣接するエチレンケミカル(株)、あるいは赤穂工場で1m程度の浸水による被害が発生)、の3つのケースを想定し、その資産や操業に及ぼす被害額を試算しました。さらに、平均気温の上昇による高潮の発生可能性の増大を踏まえて、物理的リスクの定量的な把握を行いました。

物理的リスクのシミュレーション

| 被害額 | 発生確率 |

現状の 高潮による 被害額① |

4°C上昇した 場合の物理的 リスク② |

物理的リスク の増分 ②-① |

対策 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総額 | 資産 | 操業停止 | ||||||

|

シナリオ① 3m程度の浸水が全国的に発生 (ハザードマップの想定) |

7,230 百万円 |

3,524 百万円 |

3,706 百万円 |

想定確率 1000分の1 |

年間 7.2百万円 |

年間 14.4百万円 |

年間 7.2百万円 |

各拠点における BCPの確認と 必要な対策の検討 |

|

シナリオ② 1m程度の浸水が全国的に発生 |

3,069 百万円 |

1,752 百万円 |

1,316 百万円 |

想定確率 200分の1 |

年間 15.3百万円 |

年間 30.7百万円 |

年間 15.3百万円 |

各拠点における BCPの確認と 必要な対策の検討 |

|

シナリオ③ 1m程度の浸水が 赤穂あるいは千葉で発生 |

1,534 百万円 |

876 百万円 |

658 百万円 |

想定確率 100分の1 |

年間 15.3百万円 |

年間 30.7百万円 |

年間 15.3百万円 |

各拠点における BCPの確認と 必要な対策の検討 |

(注)

1.物理的リスクの金額や増分は、国土交通省「TCFD提言における物理的リスク評価の手引き~気候変動を踏まえた洪水による浸水リスク評価~」の考え方を参考に、サステナビリティ推進室、千葉工場カーボンニュートラル推進担当、赤穂工場カーボンニュートラル推進担当が3つのシナリオに基づいて試算。

2.シナリオ①は、1934年の室戸台風(上陸時中心気圧911.6hPa)と同規模の台風が全国的に発生することが想定されている。

シナリオ②の前提としては、例えば、1959年の伊勢湾台風(同929hPa)と同規模の台風が全国的に発生する場合、シナリオ③の前提としては、伊勢湾台風と同規模の台風が千葉県あるいは兵庫県に上陸する場合が考えられる。

3. リスクと機会への対応策

相対的に重要度が高いと考えられるリスクと機会について、当社グループは、以下の通りその対応策を改めて検討いたしました。

移行リスクシナリオへの対応策

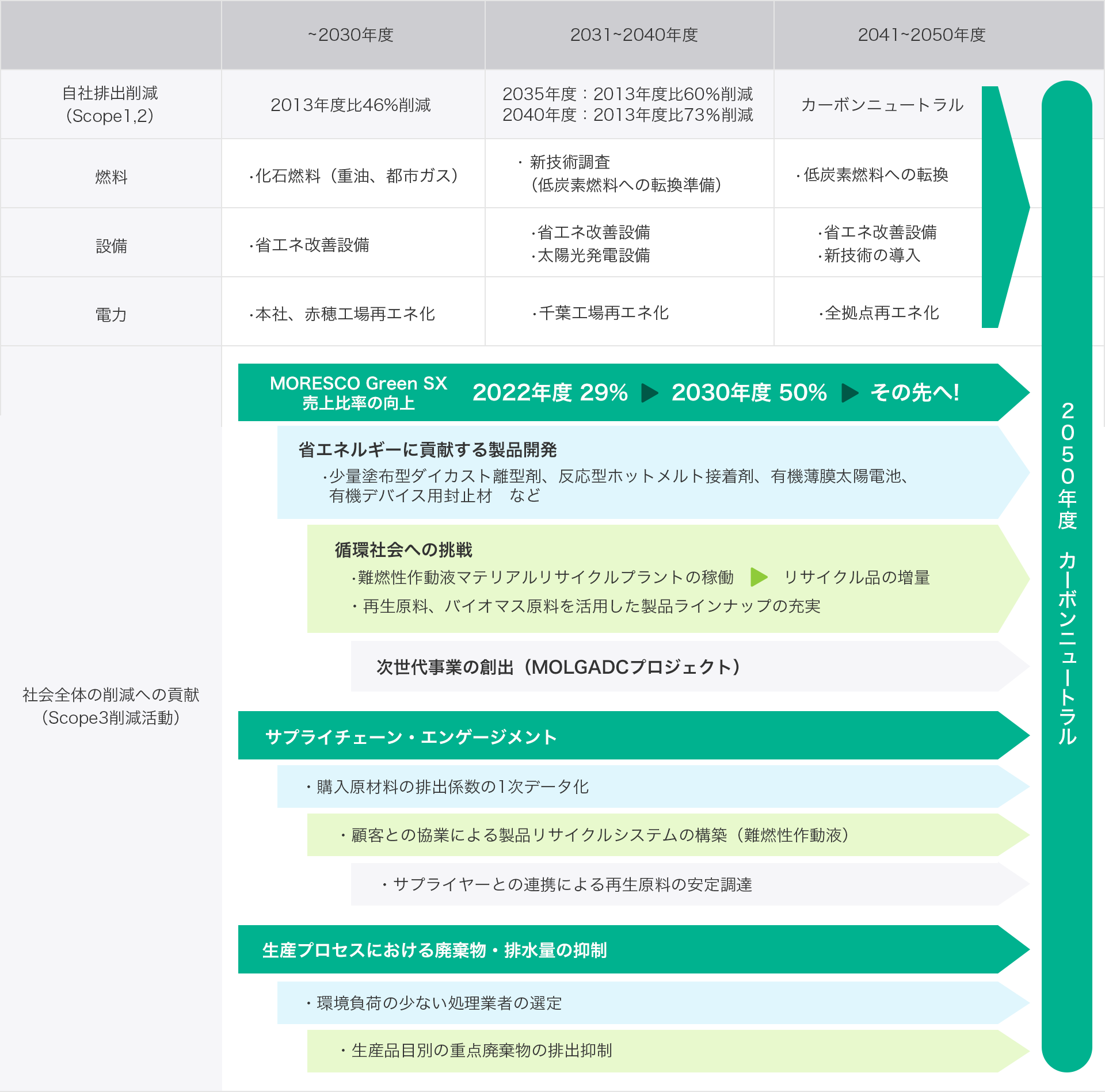

①温室効果ガス削減計画の策定

当社は今後、主要拠点での再生可能エネルギーの導入、製造現場におけるエネルギー利用の高効率化、製造設備や空調設備の更新などの投資を通じ、温室効果ガス排出量の削減に注力してまいります。

これらの実施に必要な投資額に対する償却累計は約93百万円を想定しています。

これら施策が予定通り実施された場合、その他の条件を一定として、2030年度の当社グループのCO2排出量は、目標値である5,960トンを下回る見込みです。

②MORESCO Green SX製品の選定

2023年9月より、当社グループは「MORESCO Green

SX(MGS)」製品の認定をしています。MGS製品は、原料調達から廃棄までのライフサイクル全体を評価し、当社の7つのマテリアリティ「目指す取組み」への貢献要素が特に大きい製品として認定された製品です。認定に当たっては各事業部門から提案を受けた製品を経営陣や各事業部門長等からなる社内審査会にて審査し、サステナビリティ委員会で正式に認定しています。認定・運用に関しては、第三者による検証を受け、妥当性の評価を得ております。

2024年度のMGS製品の連結売上高に占める比率は34%です。当社グループは、第10次中期経営計画でMGS売上高比率を2026年度に40%、2030年度に50%に引き上げる計画を策定しました。

③非石化由来原料によるポリマーの開発・生産

より中長期の気候変動課題への対応として、当社は次世代事業の創出計画「MOLGADCプロジェクト」の一環として、非石化材料によるポリマーの開発・生産を進めています。

物理的リスクシナリオへの対応策

自然災害への対応策としては、当社は、すでに赤穂工場において、南海トラフ地震が発生した場合に最大3mの津波が発生する可能性を想定し、BCPを作成しています。高潮や海面上昇についても、同規模の被害と対応策が必要になると考えています。千葉工場でも同程度の被害があると予測されます。当社は、今回の気候変動に関わる物理的リスクの試算を踏まえて、主要拠点の自然災害に対するBCPを改めて見直し、必要な対策を検討する方針です。

Ⅲ. リスク管理

当社グループは、経営課題に内在・関連するさまざまなリスクに対応するため、「コンプライアンス・リスク管理委員会」、「サステナビリティ委員会」を設置し、リスク管理の充実に努めています。サステナビリティ委員会は、コンプライアンス・リスク管理委員会と同日に同一の参加者で開催することが原則となっており、幅広い経営リスクの中でサステナビリティ関連のリスクと機会を検討する体制を整備しています。

サステナビリティ課題に関するリスクと機会については、サステナビリティ委員会を中心に、社内外ステークホルダーへのヒアリングや事業部・関連部門との議論を整理分類して明らかになった課題をもとに、7つの重要課題(マテリアリティ)を特定しています。気候変動問題を含めた「環境負荷低減の実現」は、事業活動に関するマテリアリティの最重要項目の一つとして認識しています。気候変動に関するリスクと機会に関しては、サステナビリティ推進室が中心となり、主要事業部およびライフサイエンス開発部への意識調査に基づく検討会を事業部ごとに実施し、重要なリスクと機会を特定しています。特定したリスクと機会に関しては、サステナビリティ委員会に報告され、対応方針、施策、目標の策定とともに審議されています。審議された内容は取締役会に報告され、その監督の下、最終決定されます。

また、経営戦略に関する意思決定等、経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析・検討を行っています。

Ⅳ. 指標と目標

1. 気候関連リスクおよび機会を評価する指標と目標

当社グループは、当社の7つのマテリアリティの一つとして「環境負荷低減の実現」を設定し、その具体的取り組みの一つとして「生産プロセスにおけるCO2排出量、廃棄物、排水量の抑制」を進めています。環境負荷に関する重要なリスクである温室効果ガス排出量については、GHGプロトコルの基準に基づき、①自社の製造プロセス・事業活動における重油・ガス等燃料使用による直接排出(Scope1)、②他社からの電力・熱の購入等による間接的な排出(Scope2) 、③Scope1、Scope2以外の間接排出(当社グループの活動に関連するサプライチェーンの排出)、につき計測を進めており、その削減目標を設定しています。

2. 温室効果ガス排出量の削減目標および実績

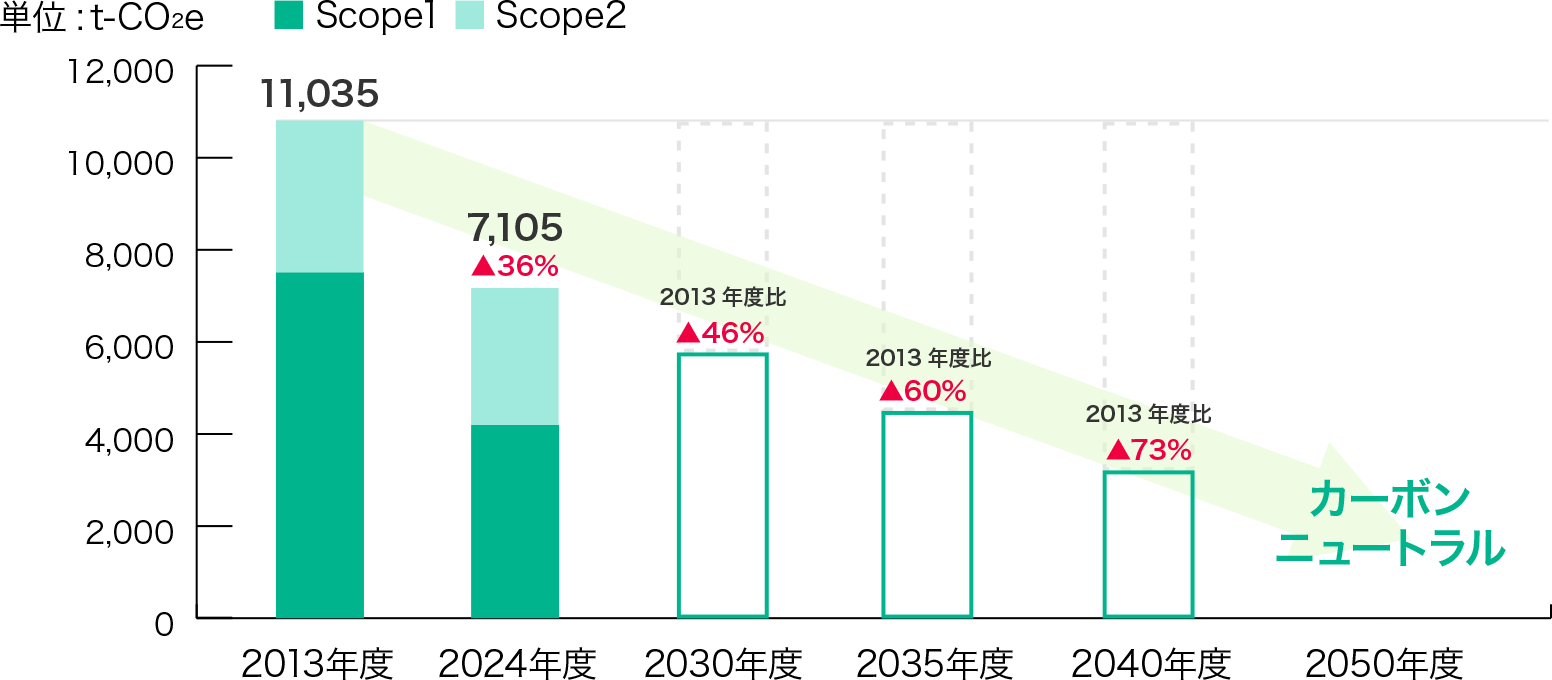

①削減目標

当社は、温室効果ガス排出量について、Scope1・Scope2の合計について2030年度までに46%削減(2013年度対比)することとし(目標1)、また2050年度までにカーボンニュートラルを目指す(目標2)ことを目標として、その削減に取り組んでいきます。

②実績

当社の温室効果ガス排出量(Scope1・2の合計)については、2024年度実績7,105t-CO2eとなっています。目標1の基準年度である2013年度の実績は11,035t-CO2eでしたが、エネルギー使用における効率化やエネルギーに関わる設備修繕の徹底等の施策を行ったことで、2024年度までに36%削減しています。

(GHG排出量実績)

カーボンニュートラルへのロードマップ

GHG排出量削減目標

| 対象 | バウンダリー | 目標年度 | 水準 | |

|---|---|---|---|---|

| 目標1 | Scope1+2排出量 | MORESCO国内 グループ会社 連結 |

2030年度 | 46%削減 (2013年度対比) |

| 目標2 | Scope1+2排出量 | MORESCO国内 グループ会社 連結 |

2050年度 | カーボンニュートラル |